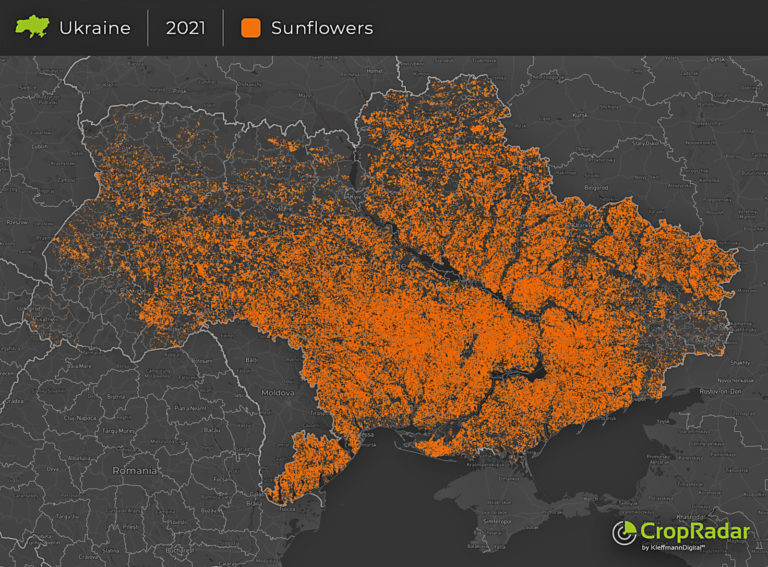

Weiterhin bleibt der Überfall Russlands auf die Ukraine das Hauptthema in der Öffentlichkeit. An den Getreidemärkten werden die Auswirkungen diskutiert. Die fehlenden Lieferungen aus der Schwarzmeerregion sorgen dafür, dass EU-Getreide derzeit in den Nahen Osten und nach Nordafrika geliefert wird. Auf dem Weltmarkt sind auch US-Weizen und Mais gefragt. Doch auch Getreide aus Russland findet wieder Wege in den internationalen Handel. Die Ukraine verfügt noch über umfangreiche Bestände an Körnermais und Weizen aus der alten Ernte. Derzeit sind jedoch die Absatzwege über die Seehäfen blockiert.

Lieferungen werden umgeleitet

Man versucht jetzt, Lieferwege über Land zu organisieren. Dennoch kann das Lieferdefizit bei Weitem nicht ausgeglichen werden, da die Logistik massiv gestört ist. Die Regierung der Ukraine hat die heimische Landwirtschaft aufgefordert, in diesem Frühjahr weniger Körnermais und mehr Sommergetreide, Buchweizen und Hirse einzusäen. Aufgrund der Umstände wird jedoch mit einer um 50 % verringerten Aussaatfläche in diesem Frühjahr gerechnet. Durch den Exportstopp in der Ukraine hat der internationale Getreiderat seine Schätzung über die Gesamthandelsmenge an Körnermais und Weizen im laufenden Wirtschaftsjahr um jeweils 8 % reduziert. Einen Teil des weltweiten Defizits könnten die USA sowie Brasilien und Argentinien decken. Auch Indien und Australien könnten mehr Weizen liefern als bislang erwartet.

Dennoch rechnet man damit, dass die Notierungen für Getreide weiter auf hohem Niveau bleiben beziehungsweise weiter steigen. Man geht davon aus, dass der Krieg noch eine ganze Zeit lang andauern wird. Der ukrainische Getreideexport in der Saison 2022/23 könnte um rund ein Drittel auf 30 Mio. t sinken, darunter 10 Mio. t Weizen weniger und 19 Mio. t Mais. Die russische Invasion wird die Preise und Inflationsraten weiter in die Höhe treiben. Dies ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass die nächste Weltgetreideernte witterungsbedingt kleiner ausfallen könnte als bislang geschätzt. So gibt es bereits aus Kanada Meldungen über zu geringe Niederschläge in einigen Regionen. Ähnliches wird aus den Vereinigten Staaten und aus China gemeldet. Auch hierzulande ist der März bislang viel zu trocken ausgefallen.

Vor allem die hiesigen Mischfutterhersteller machen sich bezüglich der Rohstoffversorgung große Sorgen. Dabei sollten die reduzierten Tierbestände, vor allem bei Schweinen, die Nachfrage schon etwas verringert haben. Nur die wenigsten Futterproduzenten sind bis zur nächsten Ernte mit Rohstoffen eingedeckt. Bei den aktuell hohen Preisen wird nur der vordere Bedarf zugekauft. Erschwerend für die Planung ist, dass wegen der hohen Dieselkosten Speditionen und Lieferanten unter Druck stehen. Trotz der aktuellen Lage raten viele Mischfutteranbieter den Landwirten, jetzt Lieferkontrakte abzuschließen. Ihrer Ansicht nach sind aktuell noch nicht alle Preisaufschläge im Mischfutterpreis berücksichtigt.

Verzicht auf GVO-freies Mischfutter?

Besonders knapp bleiben Eiweißkomponenten. Sojaschrot ist zwar vorhanden, aber sehr teuer. Es fehlt vor allem GVO-freie Ware. Diese war jedoch auch schon vor dem Krieg relativ knapp. Jetzt wird gentechnikfreie Ware aus Südamerika und Indien erwartet. Auch werden Alternativen wie Erbsen und Bohnen geprüft. Nach Aussage des Anbauverbandes Donausoja waren die Lieferungen von GVO-freiem Sojaschrot aus der Ukraine und Russland in die EU und nach Deutschland bislang relativ klein. Bis zur neuen Ernte stehen ausreichend alternative Mengen zur Verfügung, diese sind jedoch sehr teuer. Sollte die Soja-Anbaufläche in der EU wie geplant in diesem Jahr um 10 bis 15 % steigen, sollte sich damit die fehlende Menge aus dem Schwarzmeerraum ausgleichen lassen. Demnach besteht also kein Anlass, die GVO-freie Fütterung einzuschränken.

Marktlage für die Woche vom 28.3. bis 3.4.2022

Getreide: Die Kriegsauswirkungen haben die Preise für Brot- und Futtergetreide deutlich steigen lassen.

Raps: Die Matif-Rapskurse haben in der Vorwoche kurzfristig die Marke von 1.000 €/t überwunden.

Futtermittel: Die Kurse für Sojaschrot gingen in Hamburg in der Vorwoche etwas zurück. Die hohen Preise bremsen die Nachfrage.

Kartoffeln: Trotz hoher Absortierungen reicht das Angebot gut für die Nachfrage aus. Die Kurse blieben unverändert.

Schlachtrinder: Die Erzeugerpreise sind auch in der Vorwoche nochmals deutlich heraufgesetzt worden.

Schlachtschweine/-sauen: Auch die Schweinekurse steigen wöchentlich weiter an, da das Angebot nicht ausreicht.

Ferkel: Das Angebot bleibt hinter den Vorjahreszahlen zurück. Die erhöhten Schweinekurse sorgen für eine belebte Ferkelnachfrage.

Milch: Die EEX-Magermilchpulverkurse halten sich über 4.000 €/t. Die Butternotierung bleibt auf dem Rekordniveau des Jahres 2017.

Schlachtlämmer/-schafe: Das knappe Angebot sorgt für wieder anziehende Notierungen für Schafe und Lämmer.

Markttendenz für die Woche vom 4. bis 10.4.2022

Getreide: Derzeit werden Warenströme umgelenkt. Die Ukraine-Verhandlungen sorgen für rückläufige Getreidepreise.

Raps: Kaum jemand profitiert von den hohen Kursen. Sowohl die alte als auch die neue Ernte sind fast ausverkauft.

Futtermittel: Die laufende Sojaernte in Südamerika sollte die Lage etwas entspannen. Rapsschrot wird laufend teurer.

Kartoffeln: Erste Importware aus dem Mittelmeerraum erreicht den hiesigen Markt. Hierzulande laufen die Auspflanzungen.

Schlachtrinder: Das bevorstehende Osterfest hat die Nachfrage zusätzlich belebt. Das Angebot bleibt weiterhin zu klein.

Schlachtschweine/-sauen: Die Nachfrage nach Grillware steigt. Die Fleischhändler erwarten weitere Preisaufschläge.

Ferkel: Auch in der laufenden Woche steigen die Kurse. Die Preisaufschläge fallen jedoch kleiner aus als zuvor.

Milch: Von einem saisonüblichen Preisrückgang ist keine Spur. Für die kommenden Monate sind weitere Aufschläge angekündigt worden.

Schlachtlämmer/-schafe: Das bevorstehende Osterfest belebt die Nachfrage. Erste frische Lämmer sind dann verfügbar.