Auf einer Moorfläche von knapp 19 ha wird im Solarpark Lottorf südlich von Schleswig mehr als nur Erneuerbare Energie erzeugt: Die nachführbaren Module produzieren Solarstrom, während auf dem Areal zugleich Moorschutz und extensive Landwirtschaft betrieben und damit naturnahe Lebensräume geschaffen werden.

Die Wattmanufactur und der Osterhof aus Galmsbüll, Kreis Nordfriesland, haben mit ihren Geschäftsführern René Nissen und Jess Jessen in Lottorf in die Zukunft investiert. Ihre Mission ist es, standortgerechte und „ökologische“ Solarparks zu entwickeln und dabei Landwirte und Kommunen mitzunehmen. Auf dem zuvor intensiv genutzten Grünland entlang der Bahnstrecke Flensburg-Neumünster werden seit dem vergangenen Sommer nun Natur- und Moorschutz, Landwirtschaft und Regenerative Stromerzeugung kombiniert. „Wir müssen Landwirtschaft und Energieerzeugung gemeinsam denken und die Landwirtschaft teilhaben lassen, denn da sitzt das Know-how“, erklärt Nissen. Der Osterhof betreibt in achter Generation selbst Landwirtschaft: Heute sind es mehr als 600 ha Demeter-Ackerbau in Deutschland und Dänemark.

Nachführbare Module

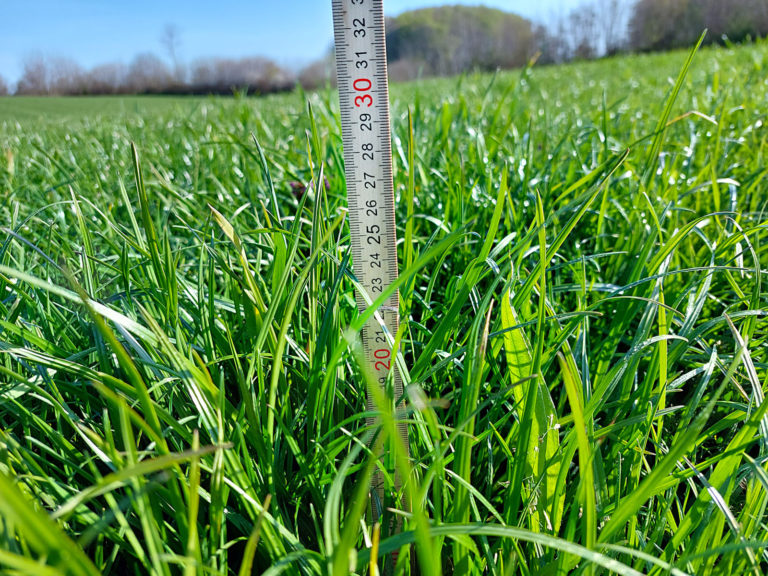

Laut Wattmanufactur ist der Solarpark der größte mit nachführbaren Modulen in Deutschland und erzeugt jährlich etwa 20 Mio. kWh Erneuerbare Energie. Die 39.270 bifazialen, der Sonne von Ost nach West folgenden Module verwerten dabei nicht nur die direkte Sonneneinstrahlung, sondern auch das reflektierte Licht von unten. Neben einer höheren Energiegewinnung bieten die beweglichen Module zudem weiterhin einen vollflächigen Lichteinfall und Beregnungsmöglichkeit. So könne sich der zuvor intensiv bewirtschaftete Moorboden erholen und mehr CO2 binden. Die Fläche wird durch eine Portionsweide sowie eine regelmäßige, behutsame Mahd extensiv landwirtschaftlich genutzt. In einem langjährigen Monitoring würden alle Auswirkungen auf die Boden-, Pflanzen- und Tierwelt mit Fachbiologen dokumentiert und ausgewertet, heißt es von der Wattmanufactur.

Träger ohne Fundament

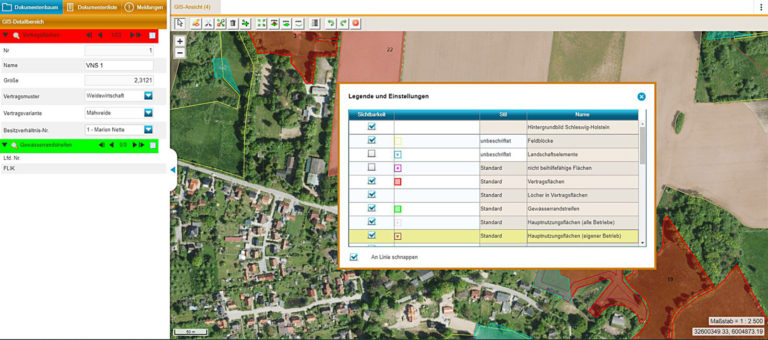

Die Grünlandfläche in Lottorf ist im Vorwege beprobt und auf ihre Torfmächtigkeit hin untersucht worden. Sämtliche Träger der Gestelle sind zwischen 80 cm und 3 m in den Torfboden gedrückt worden und „stehen“ auf dem darunterliegenden Mineralboden – ein Fundament ist nicht notwendig. „Bei einer größeren Tiefe geht es aber an die Wirtschaftlichkeit“, erläutert Jessen. Sollen die Gestelle eines Tages demontiert werden, lassen sich die Träger einfach wieder nach oben aus dem Boden herausziehen. Um einen Einfluss durch die Verzinkung der Stahlträger auf den umliegenden Boden zu verhindern, wurden diese mit Epoxidharz beschichtet.

Die Modulstränge sind wartungsfrei gelagert und verfügen über dezentrale Wechselrichter. Lediglich ein 200 W-Motor von der Größe einer Selterflasche dreht einen 100 m langen Modulstrang und führt ihn der Sonne nach. „Zwölf bis vierzehn Prozent Mehrertrag sind so drin“, schildert Nissen, verweist aber auch auf die höheren Investitionskosten. So habe etwa für Wartungsarbeiten und die Feuerwehr auch ein befahrbarer Weg durch den Solarpark angelegt werden müssen. Die Gestelle der Module sind so beschaffen, dass mithilfe eines speziellen Mähbalkens mit breiten Rädern und Stachelwalzen dazwischen und darunter bei Bedarf gemäht werden kann. Dadurch, dass keine rotierenden Mähwerzeuge zum Einsatz kommen, werden die Insekten geschont und die Solarmodule vor Beschädigungen geschützt.

Um eine Austrocknung zu verhindern und um das Wasser auf der Fläche zu behalten, seien beispielsweise die Drainagen unbrauchbar gemacht worden. Ein optimaler Pegelstand könne derzeit allerdings nicht immer erreicht werden. Eine 3 m tief eingefräste Folie soll hier, ähnlich einer Badewanne, in Zukunft Abhilfe schaffen. Dag Frerichs, Landwirt und Bewirtschafter aller Solarparks des Osterhofs, verweist auch auf die zuletzt immer häufiger aufgetretene Frühsommertrockenheit. Für den Biolandwirt ist die Photovoltaik eine Möglichkeit der Diversifizierung landwirtschaftlicher Betriebe und auch in Zukunft Baustein des betrieblichen Erfolgs. Ohnehin seien es die breit aufgestellten Betriebe, so Frerichs, die erfolgreich seien. Das eine sei der Moorschutz, das andere der Gewässerschutz: „Wir müssen als Landwirte liefern“, betont Frerichs. Diese Böden gehörten ohnehin nicht zu den Hochertragsböden. Die Wattmanufactur plädiert bei dieser Form der Energieerzeugung für eine eigene Flächenkategorie, sodass die Extensivierung der Solarparkfläche über die Eco-Schemes angerechnet werden kann.

Maßnahmen gebündelt

Die positiven Effekte der wandernden Verschattung auf Pflanzenwachstum und Artenvielfalt bei gleichzeitiger Möglichkeit einer vollflächigen Beregnung hob der Potsdamer Biologe Dr. Rolf Peschel hervor. Ein Wildkorridor, Maßnahmen zum Brutvogelschutz und die Ansaat von Blühstreifen gehören ebenfalls zu der Anlage, die laut Berechnungen der Wattmanufactur jährlich 7.360 t CO2 einspart und 4.603 Haushalte mit Regenerativer Energie versorgt.