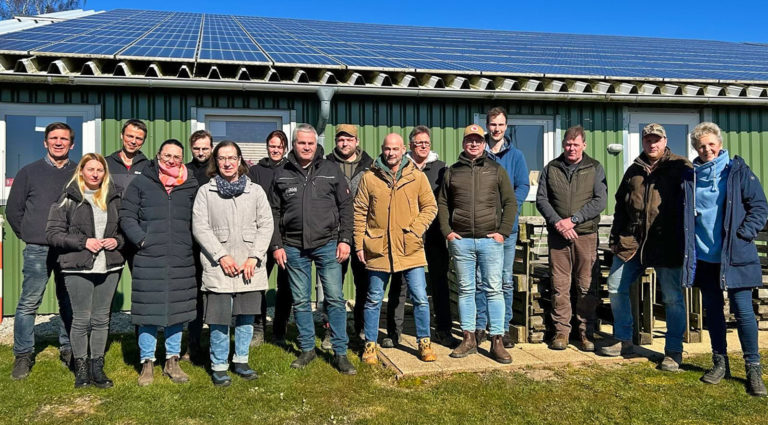

Neuer Versuchsstellenleiter am Standort Barlt

Mitte März gab es zum Start der Versuchssaison auf Initiative von Eike Brandt, Kammerrepräsentantin für den Kreis Dithmarschen, ein Treffen an der Versuchsstation Barlt der Kammer mit Vertretern des Bauernverbands Dithmarschen, des Beratungsrings Westküste, des Fachausschusses für ökologischen und konventionellen Ackerbau, Flächeneigentümern der Versuchsflächen sowie Mitarbeitern der Landwirtschaftskammer in Barlt und Heide. Im Vordergrund des Treffens stand das Kennenlernen des neuen Stationsleiters Joachim Zwank und seiner Kollegen, die an der Versuchsstation in Dithmarschen arbeiten. Es wurden Informationen zur Struktur des Versuchswesens der Kammer, zu aktuellen Versuchsfragestellungen und der Versuchsstation Barlt im Allgemeinen ausgetauscht. Es war ein durchweg positiver und produktiver Austausch mit allen Beteiligten. Bei einem Rundgang über die Station konnten sich die Teilnehmer einen Überblick über die Aufgaben und die damit einhergehende Genauigkeit und Struktur der Arbeiten vor Ort sowie einen Überblick über die bestehende Versuchstechnik am Standort verschaffen.

Kleine Shettys ganz groß

Die Hamburgerin Susan Gollmer hat sich für dieses Jahr viel vorgenommen. Sie möchte mit ihrem Pony-Zweispänner eine Dreisternequalifikation erreichen. Dafür benötigt sie drei abgeschlossene Starts in Zweisterneprüfungen. Den ersten hätte sie in den Niederlanden fast geschafft.

Mit ihrer Fahrschülerin, Freundin und Beifahrerin Karoline Schwarz sowie den drei Shetlandponys Kuba of Baltic Sea, Kairon und Ole machte sich Gollmer von ihrem Stall in Langeln im Kreis Pinneberg auf den Weg nach Exloo in den Niederlanden. Ein Reifenplatzer am Anhänger machte die Fahrt etwas holprig, doch alle kamen gesund und munter auf dem Turniergelände an.

Ihnen wurde ein Parkplatz neben dem mehrfachen Weltmeister Boyd Exell zugeteilt, den die sonst so erfolgreichen deutschen Vierspännerfahrer regelmäßig an sich vorbeiziehen lassen müssen. Für Gollmer war jedoch entscheidend, dass der Parkplatz geschottert war. „Meine Ponys laufen ohne Eisen“, erklärt sie und fügt hinzu: „Damit sind wir auf diesem Niveau wohl eher die Ausnahme.“ Doch die Hufe hielten und das Team des prominenten Fahrers von nebenan war sehr nett und hilfsbereit.

Nach einem Tag Pause, an dem sie die Ponys auf der Anlage trainieren konnten, ging es dann in die Dressur. „Was für ein Erlebnis, in so einer Arena fahren zu können“, findet Gollmer. Die Pferdewirtin, die seit Jahren als Trainerin im Fahrsport arbeitet und selbst schon viele Titel errungen hat, war sehr aufgeregt.

Freude und Enttäuschung

„Die Ponys absolvierten ihr Programm trotzdem mit relativer Gelassenheit“, resümiert sie. Und das, obwohl eines der beiden erst seit einem Dreivierteljahr vor der Kutsche läuft. Doch die Dressur ist von Natur aus nicht die Paradedisziplin der Shetlandponys. „Sie haben einfach nicht die Bewegungen“, erklärt Gollmer, die als Richterin weiß, wie schwierig die Kleinen zu bewerten sind. Meistens fühle es sich von oben viel besser an, als es von unten aussehe.

So freuten sich Fahrerin und Beifahrerin auf den Marathon. Und der lief gut – zumindest teilweise: „Die Hindernisse waren anspruchsvoll, aber fahrbar. Wir waren gut vorbereitet und die Ponys hoch motiviert. Es lief von Runde zu Runde besser und wir hatten drei Bestzeiten“, erinnert sich Gollmer. Eine Platzierung wäre auf jeden Fall drin gewesen, doch am Ende stand „EL“ für „eliminated“ auf der Tafel – Gollmer war ausgeschieden. „Ich habe kurz gebraucht, um den Grund zu realisieren“, berichtet sie. An einem der einfacheren Hindernisse hatte sie vergessen, einen Buchstaben zu fahren, und war damit raus. Das war ihr noch nie passiert. „Ärgerlich ist das schon“, gibt sie zu.

Trotz der guten Leistungen in den anderen Teilprüfungen zählt dieses Turnier nun nicht für die Dreisternequalifikation. All die Vorbereitung und auch das Geld waren trotzdem nicht umsonst, denn für Fahrerin, Beifahrerin und Ponys war der Start wertvoll und eine Bestätigung ihres Könnens. Denn am Sonntag im Kegelfahren waren alle wieder in Topform.

Sieg im Kegelfahren

Alle Kegel blieben liegen, es gab lediglich 3,12 Strafpunkte für Zeitüberschreitung. Mit angespannten Nerven mussten Gollmer und Schwarz zwei Stunden lang auf den letzten Starter warten. Es fiel ein Ball vom Kegel – sie hatten diese Prüfung gewonnen.

„Wir haben gezeigt, dass man mit den kleinsten Ponys auf dem ganzen Turnier gut mithalten kann“, sagt Gollmer stolz. Für ein internationales Turnier müssen die Ponys mindestens 1,08 m groß sein. Ihre Ponys erfüllen mit 1,10 m gerade so das Mindestmaß. Hätte sie im Marathon keinen Fehler gemacht, wären sie im schlechtesten Fall Dritte geworden. „Und das bei unserem ersten Start auf so einem Turnier, gegen so viele gute Ponys“, berichtet Gollmer glücklich.

Obwohl sie zum Teil für ihre Ponys belächelt wurde, weiß sie, wo deren Stärken liegen. Denn sie sind unkompliziert in der Haltung und damit deutlich wirtschaftlicher als Großpferde, sehr robust, trittsicher und meistens hoch motiviert. Hinzu kommt, dass Gollmer, die selbst nur 1,60 m groß ist, die kleinen Ponys kräftemäßig besser händeln kann. Sie kennt den Vergleich, denn lange fuhr sie Großpferdegespanne, anfangs mit Vollblütern. Auch auf Turnieren ist sie bis auf Pferde-Vierspänner alles schon gefahren, aber die Umstellung auf ihre K-Ponys hat sie noch nicht bereut. „Die haben es mir ermöglicht, hier zu starten“, macht sie klar.

Zu Ostern ist das nächste Turnier in Holland geplant. Danach geht es nach Dänemark und Drebkau in Brandenburg, denn das Ziel ist weiterhin im Visier und Gollmer ist nach dem guten Auftritt noch motivierter.